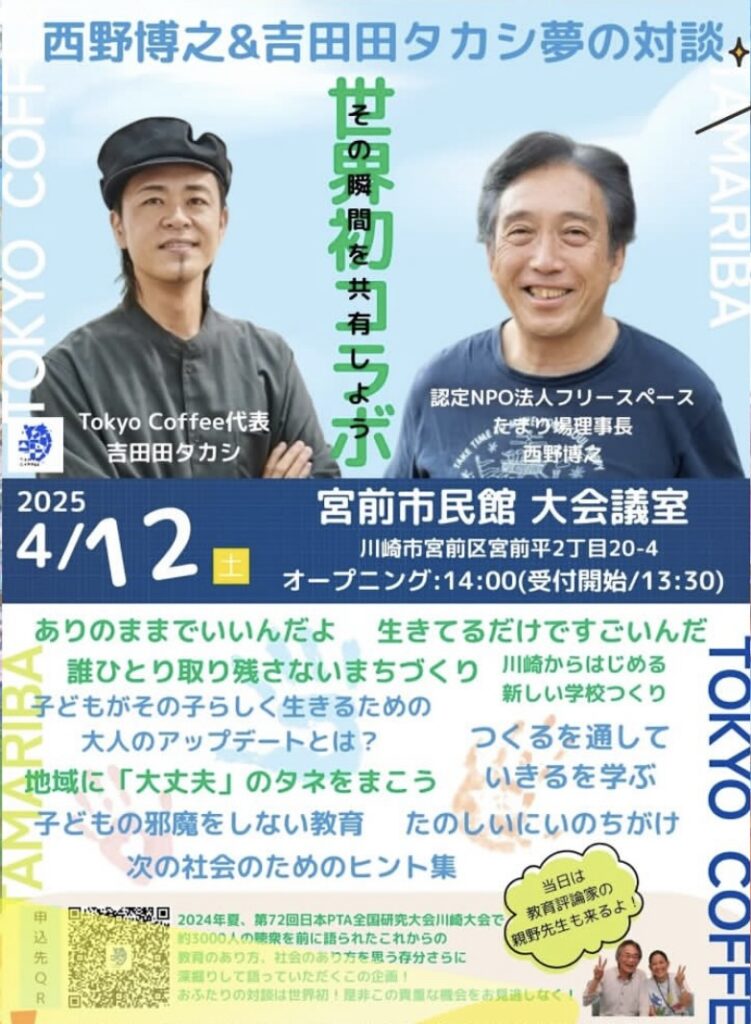

2025年4月12日 川崎市でトーキョーコーヒー代表、吉田田タカシさんと西野博之さんのお話し会に行ってきました。ダダさんのお話は本当に共感しかない、トーキョーコーヒを始めたきっかけは我が子の不登校だったけど、今ではダダさんの想いに賛同し、この活動を通して本気で日本に大きなムーブメントを起こしたいと思っている。

そして初めてしっかり聞いた” 川崎市子ども夢パーク” の西野さんのお話し・・・・魂が震えた

https://www.yumepark.net/114_en/index.html

学校に行けないだけで命を落とす子どもたち

「学校に行けないだけで命を落とす子どもたち」がいるという事実が西野さんを突き動かし、活動の原点となってる。

知っている方も多いと思いますが、昨年の子どもの自殺者は過去最多の527人、毎年その数は増えています。不登校や引きこもりの問題は「いのち」に関わる問題だと西野さんは言います。本当にそうだと思います。

絶望して命を絶とうとしてしまう・・・そんな悲しい事が起こりうる。

学校に行けなくなった子どもたちの心理的ストレスは大きいのだけれど、それは「わがまま」とか、「怠惰」と見なされ、大人には理解できないことが多いのです。

そんなこどもたちの「居場所作り」を30年前から本当に命がけでやって来られたのが西野さんです。

学校、行政、社会との壮絶な対峙

今でこそ、不登校支援という言葉があるくらい行政や教育委員会が支援やサポートが必要な生徒であるとみてくれているけれど、30年前と言えば、社会は全く違ってました。

学校外で自由に活動する事は批判され、子どもを学校に行かせないで遊ばせるなんてそれだけでバッシング・・・そして「学校に行けない子どもたち」への偏見もひどいものだったそうです。

今でもまだまだ「学校に行けない子どもたちに」に対する理解は追いついていません。学校に行けない事にまず親達が批判的であったり、悲しんだりして、子ども達により負荷をかけていき、自分自身も疲弊していきます。本当に大切なことを見失ったまま絶望していく。ということが起こる。

だけど、30年前と言えば様々なハラスメントも横行している時代、トップダウンが当たり前の、右向け右の社会の中で、大人達は自分がはい上がっていく事に必死になっている世界・・・。

大人達自身が癒されないまま、子ども達の痛みや苦しみに目をやることなど到底難しかったのではないかなぁ・・・。そんな社会で子どもの居場所を続けることは本当に大変だっただろうと想像します。

そう思うと、今世の中で愛や癒しが謳われたり、マイノリティーと言われる人たちの人権についてもより注目され理解されてきているので、世界は少しずつ優しくなっているのはないでしょうか?

西野さんのようなの先駆者達がなんとか守って来られた子ども達の居場所と子どもの権利を私たちもしっかり守り、その価値観をもっともっと広め伝えていきたいと思うと同時に、そんな社会で育った私たち世代の癒しや、何度も言いますが・・・価値観のアップデートが本当に必要だと思うのです。

「学校=正しい」という固定概念

2001年4月施行された「川崎市子どもの権利条約」より 第27条 子どもの居場所 子どもには、ありのままの自分でいること、休息して自分を取り戻すこと、自由に遊び、もしくは活動すること、または安心して人間関係をつくりあうことができる場所(以下、「居場所という」)が大切であることを 考慮し、市は、居場所についての考え方の普及並びに居場所の確保及びその存続に努めるものとする

あくまでも、学校がこういう居場所になることが理想なのだと西野さんもダダさんも言っていました。

ただ行政が運営している学校が変わることはとても時間のかかるという現状、今学校に行けない子ども達を受け入れる居場所作りは急務です。

川崎市の場合、行政と民間が一緒になって子ども夢パークという大規模施設の中に「フリースペースえん」という公設民営のフリースペースを運営していて、その目的は「学校外で多様に育ち・学ぶ場」を作ることであり、子どもを学校に戻すことではない。その「学校教育からの解放」が今は必要なのだと伝えてくださりました。

「学校=正しい」という固定概念をアップデートするのが大切です。

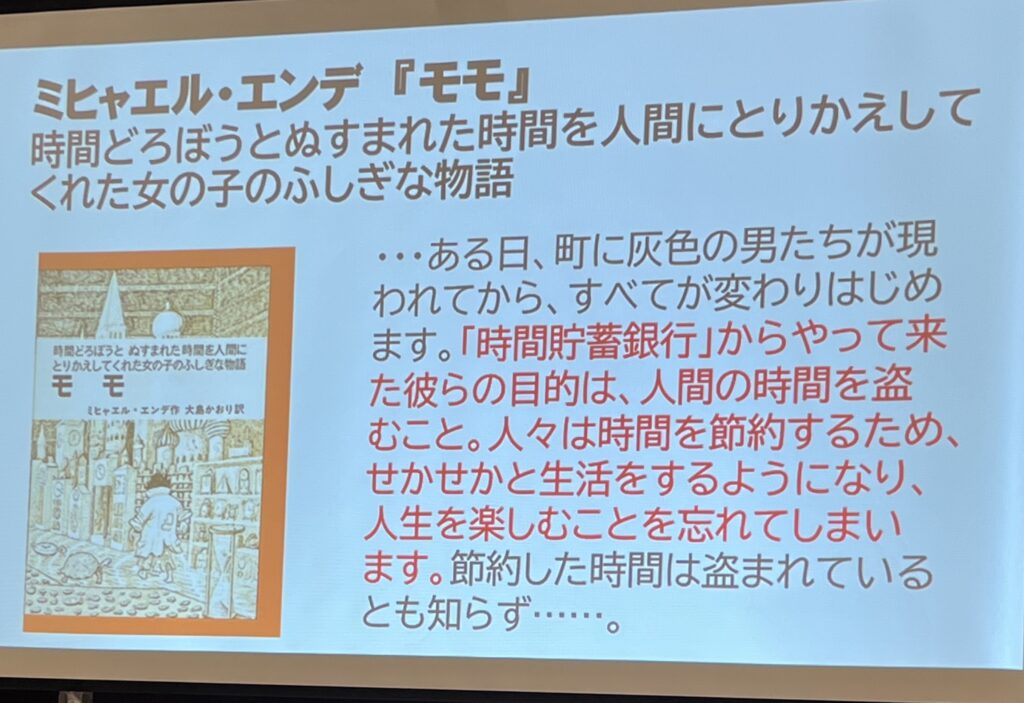

ミヒャエル・エンデ『モモ』

、

西野さんのお話の中で「子どもの時間が削られている」というお話がありました。そして紹介されたのがミヒャエル・エンデの「モモ」という小説。先日その絵本を見つけて懐かしくなり、嬉しくなって買ってしまったのだけど、私の中でもずっと前からここに違和感をもち、そうならないこと(時間を盗まれないこと)の大切さを感じてきたのだと思います。

6年前、子供達が学校に行っていた頃、私も子ども達も本当に時間に追われていました。末娘が学校を辞めて家でゆっくり過ごした1年、何もさせず、やりたいことをやりたいだけやる生活を続けて、娘が言った事

「やりたいことをやりたいだけやるのは本当に楽しい。それでも時間が余った時、ぼんやりする時間ができた。それがまた良いのだよ」と教えてくれました。

また息子は、私が自分自身と向き合うことを決めたタイミングでいろいろな事が重なり不登校になりました。そのおかげで彼も同時に自分と向き合う事を始めたような気がします。彼は葛藤の中にも学校に行かないという選択ができたので、タスクに追われることなく好きなことを追求したり、何もしない時間、寝起きの「ぼーっとする時間」をたくさん持つ事ができた。

この「ぼーっとする時間」は私たちにとってとても大切な時間で目に見えない何かとつながる時間になります。直感が降りてきたり、何か閃いたりする時間です。(「学校に行かないという選択」より)

-300x212.jpg)

小田原にも西野さんをお呼びします!

教育機会確保法の事、文部科学省のフリースクール等に関する検討会議に参加されたお話、学校とフリースペースの連携の事や、居場所作りに大切なこと、子どもの思い、などなどたくさんのお話を伺うことができました。

これから小田原で居場所作りをしていく私たちにとって、とても素晴らしい学びの時間となりました。

ありがとうございました。

今年12月、小田原で ” 川崎子ども夢パーク” を舞台にしたドキュメンタリー映画「ゆめぱの時間」を上映、西野さんの講演会を開催します!子育て中のお母さんお父さんだけではなく、教育に関わる全ての皆さんに聞いて頂き、教育や子育てに関する新い視点に出会って頂きたいと思います。

楽しみながら、多くの仲間達と繋がって、もっともっと優しい世界を創造していきたいです。